Der brutale Mord an Rahma Ayat erschüttert zutiefst. Aber wen genau? Das fragt sich Autorin Nour Khelifi in ihrem Kommentar.

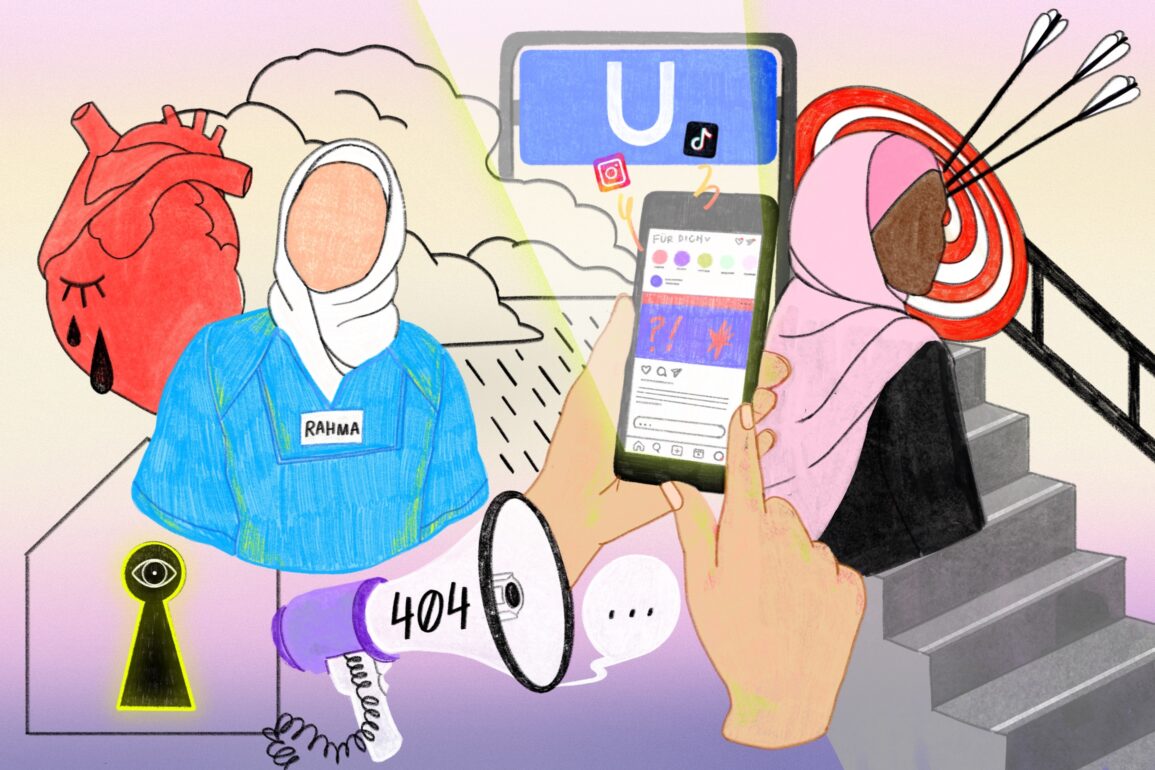

Am vierten Juli sticht Alexander K. unprovoziert mehrfach mit einem Messer in den schutzlosen Körper von Rahma Ayat. Ein solcher Stich trifft auch ihr Herz, die junge Algerierin stirbt auf den Treppen in ihrem Wohnhaus in Hemmingen bei Hannover. Und doch: Die Horror-Tat bleibt weitgehend unbeachtet in der deutschen Medienlandschaft. Muslim:innen erfuhren über ausländische Medien und Influencer:innen von dem Femizid. Der Schock in der Community ist groß, auch wegen des Ausbleibens des gesellschaftlichen Aufschreis oder des Fehlens von Debatten. Der Fall ist bezeichnend für eine tiefsitzende strukturelle Ignoranz gegenüber antimuslimischem Rassismus, Sexismus und den spezifischen Gefährdungslagen sichtbar muslimischer Frauen im öffentlichen Raum. Und er zeigt mal wieder, dass antimuslimischer Rassismus nur als Befindlichkeit abgetan wird.

Wenn die Angst konstant im Nacken sitzt

Rahma war nicht „einfach nur“ ein Femizid-Opfer. Laut der Mutter wurde die 26-Jährige angehende Krankenpflegerin, die erst 2023 nach Deutschland kam, über einen längeren Zeitraum hinweg von ihrem deutschen Nachbarn belästigt, rassistisch beschimpft, öffentlich angefeindet – und schließlich ermordet. Der Täter habe sich wiederholt Zutritt zur Wohnung verschaffen wollen. Weil sie ein Kopftuch trug, weil sie sichtbar muslimisch war, weil sie keine Deutsche, sondern Algerierin war. Dass Polizei und Medien diesen Mord dennoch nicht als antimuslimisch motivierten Femizid einordnen, sondern lieber von „psychischen Problemen“ des Täters oder von einem „Einzelfall“ sprechen, ist nicht nur erschreckend – es ist Teil eines viel größeren Problems: der systematischen Unsichtbarmachung muslimischer Lebensrealitäten in Deutschland.

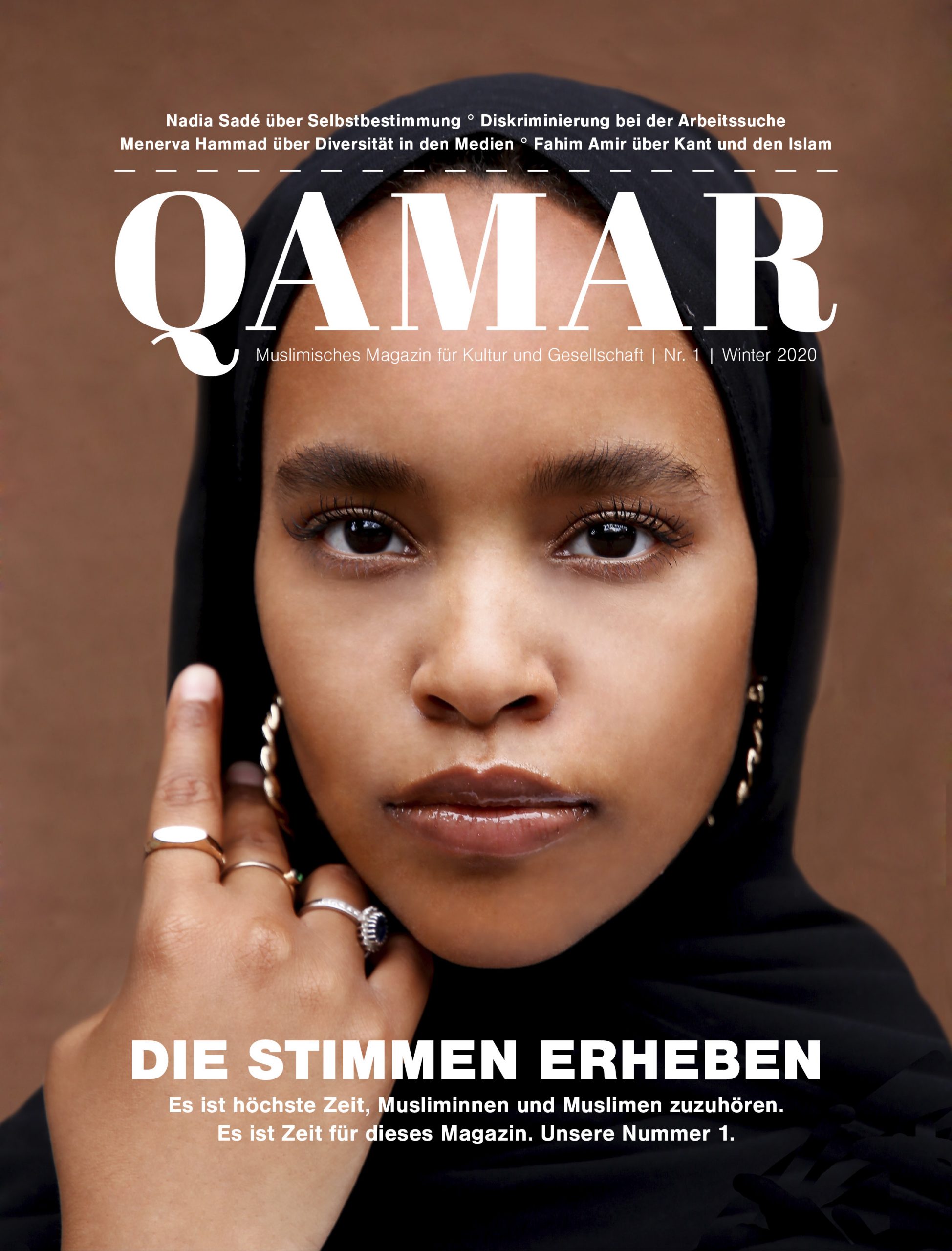

Die steigenden Zahlen an Femiziden in Deutschland, aber auch in Österreich, zeigen, dass Frauen wandelnde Zielscheiben sind. Davon sind Musliminnen nicht ausgenommen, genauso wenig wie Schwarze oder asiatisch gelesene Frauen. Muslimisch gelesene Menschen, insbesondere Frauen mit Kopftuch, bewegen sich in einem öffentlichen Raum, der von Angst, Unsicherheit und permanentem Misstrauen geprägt ist. Auf Rolltreppen trauen sie sich nicht, zu nah an Menschen zu stehen, Treppen gehen sie nur am Geländer entlang, an Bahngleisen stehen sie so nah wie möglich zur Wand, auf den Straßen sind sie stets wachsam. Alarmiert analysieren sie, wenn jemand ihnen zu nah kommt. Viele erleben tagtäglich Anfeindungen – verbal, körperlich, subtil oder offen gewalttätig. Doch sie werden weder gehört noch ernst genommen.

Einen Monat vor der Tat stellte die Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit „Claim“ einen Lagebericht zum antimuslimischen Rassismus in Deutschland vor. Das nüchterne Ergebnis: ein Anstieg von über 60 % im Vergleich zum Vorjahr. Über 70 % dieser Fälle wurden von Frauen gemeldet. Expert:innen vermuten aber eine höhere Dunkelziffer. Denn seit Jahren weisen muslimische Frauen auf diese Zustände hin, sie warnen vor eskalierender Gewalt, berichten über Ausgrenzung, Diskriminierung und Übergriffe. Und doch bleibt ihre Stimme gesellschaftlich wie politisch marginalisiert. Was wiederum zu Misstrauen und Gleichgültigkeit gegenüber Politik, Behörden und Justiz führt. Denn wer soll schon eine Anzeige aufnehmen, wenn eine Frau mit Kopftuch beanstandet, dass sie gerade beschimpft oder angespuckt wurde – aufgrund ihres Aussehens?

Nennt das Kind beim Namen

Die Ignoranz dieser Problematik ist nicht zufällig, sondern strukturell. Sie speist sich aus einem rassistischen Diskurs, der muslimische Menschen und den Islam politisch und medial generell als „fremd“ konstruiert und insbesondere Frauen mit Kopftuch paternalistisch entmündigt. Sie gelten entweder als unterdrückt oder radikalisiert, aber selten als eigenständige Subjekte mit legitimen Ängsten, Forderungen und Erfahrungen. Ihre Berichte über Rassismus und Sexismus werden oft als „übertrieben“, „gefühlsgeladen“ oder „identitätspolitisch“ abgetan. Besonders in feministischen, vermeintlich intersektionalen Diskursen werden muslimisch sichtbare Frauen nicht mitgedacht oder ernst genommen. So wird strukturelle Gewalt systematisch verharmlost und nur als Opferrollen-Märchen abgetan – bis es zu Taten wie im Fall Rahma kommt.

Es ist ein Versagen auf ganzer Linie: medienethisch, gesellschaftlich, politisch. Der Fall Rahma hätte eine nationale Debatte auslösen müssen – über antimuslimischen Rassismus, über patriarchale Gewalt, über die Sicherheit von Minderheiten im öffentlichen Raum. Stattdessen: Schweigen, Bagatellisierung, Verdrängung. Und mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass der Mord an Rahma als das benannt wird, was er ist – ein antimuslimisch-rassistischer Femizid – sendet diese Gesellschaft eine klare Botschaft: Muslimische Frauen zählen noch weniger. Ihre Sicherheit ist weniger wert. Ihr Tod ist weniger berichtenswert.

Diese Haltung ist nicht nur zynisch, sie ist gefährlich. Wir leben in einer Realität, in der es als Teil des Alltags hingenommen wird, dass Frauen wegen ihres Glaubens, ihrer Kleidung oder ihres Aussehens Zielscheiben von Hass und Gewalt werden. Wie viele muss es noch treffen, bis diese Realitäten anerkannt, benannt und bekämpft werden?